視察ツアー

再生可能エネルギー関連の視察と現場の方々との意見交換を企画しております。●2025年度秋の視察会(2025-10-28)

当協会勉強会の一環として、秋の視察会を開催しました。午前は「高輪ゲートウェイシティ」に新しく設置されたビルイン型バイオガス施設の視察を行いました。

当協会勉強会の一環として、秋の視察会を開催しました。午前は「高輪ゲートウェイシティ」に新しく設置されたビルイン型バイオガス施設の視察を行いました。高輪ゲートウェイシティは、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)が事業者となり、約10ヘクタールに及ぶ新しい街で、複合棟2街区と、現在建設中の文化創造棟、住宅棟の計4街区で構成されています。「100年先の心豊かな暮らしのための実験場」と銘打って、地球益(Global co-benefits)になるための、様々な環境ソリューションを取り組んだ施設となっています。

今回の視察は地域の食品廃棄物のリサイクルですが、そのほかに、水素利用、小型風力発電、太陽光エネルギー利用、燃料電池、下水熱・地中熱利用等開発、実証に取り組んでいます。

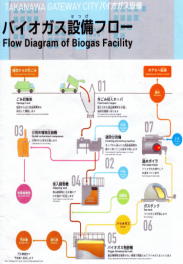

JR東日本殿が展開している食品廃棄物由来のバイオガスシステムを活用するサーキュラーエコノミーは、2025年3月に、街の中に東日本エリア初のビルイン型バイオガス設備を設置。街の商業施設の飲食店等から出る食品残渣を資源として再利用し、発酵させてガス化することで、食品廃棄物の約7割の減量を見込むとともに、生成されたガスを燃料としてビル内のバイオガスボイラーを使用し、ホテルの給湯における約10%の熱を賄っています。

現場視察後当方が用意した質問状に一つ一つ丁寧に回答・議論頂きました。JRの小倉様、浜井様方ご対応ありがとうございました。

|

ガス貯蔵タンク前で |

見学後の意見交換会 |

テレコムセンタービルにおいては、次世代型ソーラーセル(ペロブスカイト)を活用した建材一体型太陽光発電 内窓の実装検証を見学しました。既設高層ビル外壁には熱反射ガラス、熱吸収ガラスが多く用いられているがその透過光を有効に利用することが出来るのがフィルム型ペロブスカイト太陽電池であり、その内窓実装時の諸特性データの収集をおこなっていました。

新交通ゆりかもめ線 テレコムセンター駅前 |

フィルム型ペロブスカイト太陽電池を設置した内窓 幅:約1,200mm×高さ:約300mm 9枚 幅:約 900mm×高さ:約300mm 1枚 フィルム型シリコン太陽電池(比較用) 幅:約1,200mm×高さ:約600mm 2枚 |

東京臨海副都心次世代エネルギー実証試験場(隣接テレコムセンタービル等へのエネルギー供給実証試験)では太陽光発電、蓄電池、水素発電を併用したグリーン電力供給モデルの実証試験並びに実装ベースの水素供給配管実証試験(NTTアノードエナジー)、地域熱供給における水素混焼ボイラー(水素貯蔵合金タンク使用)の実装試験などが行われていました。 |

●横浜市次世代太陽光発電装置視察(2025-3-24)

横浜市では、2030 年の温室効果ガス排出 50%削減、2050 年の「Zero Carbon Yokohama」 の実現に向けて、市民、事業者をはじめ、関係団体や国等の多様な主体と連携しながら、地球温暖化対策実行計画に基づき、取組を強化・加速してい

ます。

その一環として企業の技術開発を後押しし、併せて今後の製品化、実用化を見据え、多くの市民や来訪者に新技術である次世代型太陽電池を PR・広報するため、公共施設を活用した実証実験を行っています。

今回実証試験中の3か所について視察及び横浜市の推進担当者とのデスカッションを行いました。視察に当り参加者には学習資料を配布し次世代太陽電池、ペロブスカイト太陽電池の動向について事前学習を行いました。

尚、今回各所視察の手続、当日のエスコートをしていただ横浜市脱炭素GREENxEXPO推進局の方々に感謝申し上げます。

午前中、横浜市鶴見区の北部第二水再生センターに設置されているフィルム型ペロブスカイト太陽電池並びに鶴見区役所エントランス屋根に設置されている有機薄膜太陽電池(軽量・フレキシブルなフィルムベース) を見学しました。

北部第二水再生センターのフィルム型ペロブスカイト太陽電池本体は、約1m四方で約0.5mm厚の黒色フィルム上に設置されており経時劣化、紫外線劣化確認等の試験を行っていました。太陽電池自体の仕様(出力、発生電圧等)は非公開。

鶴見区役所の有機薄膜太陽電池は、エントランスの樹脂湾曲天井の内側に貼られており定格50w(パネル8枚)スマホの充電が可能で、採光度は良好でエントランスの明るさは保たれて違和感はありませんでした。

鶴見区北部第二水再生センター ペロブスカイト太陽電池(左側) 右から3人目は、展示説明をしていただいた横浜市脱炭素GREENxEXPO推進局のご担当者様 |

鶴見区役所エントランス屋根に設置された有機薄膜太陽電池を見上げる参加者 可視光の透過度は良く、発電モジュールの下でも比較的明るい。 |

鶴見区役所説明パネルの前での集合写真 写真中央は、展示説明をしていただいた横浜市脱炭素GREENxEXPO推進局のご担当者様 |

見学後、市庁舎会議室にて今回各展示設備のご案内をして頂いた横浜市脱炭素GREENxEXPO推進局の名取様、水谷様、赤谷様と次世代型太陽電池等について情報交換を行いました。従来のシリコン系フレーム型太陽電池やガラス基板ペロブスカイト太陽電池等は中国の成長勢いが著しい状況ですが、フィルム型ペロブスカイト太陽電池や、ビルなどの建築物と一体となった構造型太陽電池は、原材料の調達含めて日本にはまだ優位性があると考えられますので、脱炭素に向けて是非各企業での早期な開発、実用化を促進してもらいたい所です。またその促進に当り今回見学会を実施したような社会、市民へのアピールも大変重要だと痛感しました。

横浜市庁舎アトリウムに設置された次世代太陽光ガラス。表面は薄膜シリコン多結晶の鮮やかな模様が観察される |

既設建屋外壁ガラス面内側に、後付で設置れた次世代太陽光ガラス 簡易な構造(フレーム)で壁面ガラス内側に設置出来ている |

実証試験展示の説明をして頂いた横浜市脱炭素GREENxEXPO推進局の方々 |

太陽光ガラスで発電した電力は一旦ポータブル電池(右下)に蓄えられ、展示用デスプレー及びモニュメントの駆動に使われている |

太陽光ガラスで発電した電力で動作するモニュメント。横浜瀬谷区で開催される GREENxEXPO2027の紹介を行っている https://expo2027yokohama.or.jp/ |

●伝承館見学・福島水素エネルギー研究フィール視察(2023‐4‐21)

| 4月21日(金)午前中、福島県双葉郡にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」 https://www.fipo.or.jp/lore/を見学いたしました。 東日本大震災で経験した、地震・津波及び原子力発電所事故による、複合災害が過酷であり、今もその影響が続いていることが、展示物、語り部講和などを通じて紹介されています。そして震災の記録と記憶を教訓として防災減災に役立てています。 REPA関係者は、霊山での復興支援活動を継続しており、被害の甚大さ、影響の深さ、将来の課題などを再認識し、さらなるREPA活動継続の重要性を認識しました。 |

|

| 昼食は復興のシンボルとして2021年3月にオープンした浪江町にある「道の駅なみえ」で取り、近くの請戸漁港から水揚げされた海産物を堪能しました。釜揚げシラス(常磐もの)丼かけ放題に挑戦した人もいました。 |

|

|

| 午後は、福島県浪江町棚塩産業団地にある「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」を視察しました。太陽光パネル20MWの電気を、アルカリ水電解装置で電気分解し、約1200Nm3の水素を製造しています。発生した水素は150m3の8本の水素ガスホルダーに保管されています。天候により太陽電池の発電量が変わり、また水素の需要も変動するので、東北電力の系統と連携させ、気象変化予測、水素需要予測を見込みながら、最適な運用が出来るよう制御されており、水素を再生可能エネルギーの『調整力』として有効利用する実証研究が行われていました。 |  |

ご担当者様には、いろいろな質問に回答いただき、設備関連の質問のみならず、将来の水素社会、日本の持つべき技術など多岐にわたり意見交換ができ、充実した見学をすることが出来ました。このHPで改めて御礼申し上げます。

設備詳細については http://www.repa-npo.com/PDF/230421_FH2R_inf.pdf を参照して下さい。

宿は久しぶりの伊達市月舘町の「つきだて花工房」でした。里山の自然を身近に感じられ、雄大な阿武隈の山並み、青葉、若葉、花桃、やまつつじなどがきれいでした。再生可能エネルギーに関連した情報交換・議論を夜の更けるまでしました。

|

|

|

FH2R 玄関にて |

設備案内の山根様(株)東芝 |

質疑・応答・デスカッション |

●都市型バイオガス発電所(西東京リサイクルセンター)見学(2023‐2‐17)

日本工業大学のSDGs研修、内田研究室再エネ研修ならびに、バイオガスマイスター研修講座の一環として、2月17日午後、西東京リサイクルセンター(東京都羽村市)のバイオガス発電設備の見学を行いました。

詳細は宮代プロジェクトページを参照ください

●福島第一原子力発電所視察 (2017年10月27日)

2017年10月27 日に福島第一原子力発電所の廃炉作業状況を視察しました。現場の生々しい状況・悲惨さに心を打たれ、二度とこのような大惨事を起こさないよう全員が肝に銘じました。

●千葉県再生可能エネルギー施設視察 (2016年11月18日-19日)

2016年11月18日(金)~19(土)にかけて、千葉県大多喜町老川小学校(廃校)で展開されている新型風車、水熱発電装置研究設備の見学、大多喜町営の小水力発電設備、及び山武市での丸太加温器稼働状況の視察をしました。

詳細は2016年度千葉県視察報告書を参照ください

●新潟県再生可能エネルギー視察ツアー (2014年9月5日-6日)

2014年9月5日新潟県の亀田郷太陽光発電設備、JA全農バイオエタノール製造所、瀬波バイオマスエネルギープラント(乾式メタン発酵)及び南国フルーツ園、9月6日神田農場で、8名の参加を得ておこないました。

詳細は2014年度新潟県視察報告書を参照ください。

●山梨県再生可能エネルギー視察ツアー(2013年6月14日-15日)

2013年6月14日(金)~15日(土)にかけて、山梨県内の再生可能エネルギー施設の視察会が総勢9名の参加を得て実施された。

第一日目は、富士ケ嶺バイオセンター、若彦トンネル湧水水力発電所、米倉山太陽光発電所の視察、第二日目は石和温泉旅館協同組合との交流、山梨自然エネルギー発電(株)が韮崎市徳島堰に設置し、運用している太陽光発電所の視察が行われた。

詳細は2013年度山梨県視察報告書を参照ください。

●川崎バイオマス発電所の施設視察 (2012年5月16日)

5月16日(水)午後、神奈川県川崎区扇町で稼働中の川崎バイオマス発電所の施設見学会を行い、20名が参加しました。この発電所は建設廃材等のバイオマス燃料(年間約18万トン)を利用した出力33,000kWの国内最大のバイオマス専焼発電所で、2011年4月の操業開始以降、順調な運転(蒸気条件:9.9MPa・510℃)を行っています。事業運営は、住友共同電力㈱、住友林業㈱、フルハシEPO㈱が出資する電気供給業、川崎バイオマス発電㈱(資本金:5億円、従業員15名)が行っています。設備面では、厳しい環境規制を求める川崎市の要求をクリアするため、地方のバイオマス発電所にはないバグフィルタ、排煙脱硫装置、排煙脱硝装置といった環境設備を備えているのが特徴です。詳細は川崎バイオマス発電見聞記を参照ください。

●熊本バイオエネルギー施設を視察(2008年7月12日)

7月12日(土)、熊本県菊池市にある九州産廃㈱のバイオガスプラントを視察しました。視察には、REPA理事・会員8名、地元コンサル2名、金融機関2名の計12名が参加しました。九州産廃のバイオガスプラントは平成17年に完成したドイツ・リップ社製で、処理能力160トン/日(40トン/日×4基)という日本最大級の規模を有し、約2万kWh(一般家庭1,500戸分)を発電する能力を備えています。現在の運転状況は50%を下回る稼働ということですが、主として、食品廃棄物・生ごみ・家畜糞尿などの生物由来の有機性資源を発酵処理し、電気・温水・堆肥を作り出す画期的なエネルギープラントであること、また、バイオマス利用でCO2排出削減による地球温暖化防止にも寄与できるプラントとあって、全国の有機性廃棄物の排出業者や自治体関係者などが多数視察に訪れているということです。バイオガスプラントは、主として、①廃棄物を受け入れ発酵に適した状態に加工する前処理施設、②バクテリアによるメタン発酵を行う発酵槽4基、③発酵によって発生したメタンガスを電気や熱エネルギーに変換するガス発電施設、④消化液を処理しリサイクルする設備、で構成されています。また、廃食油を受け入れて燃料化する施設も運転しており、ここで生産されたBDF(バイオ燃料)を使って場内運搬車両などの燃料として使用しているということです。